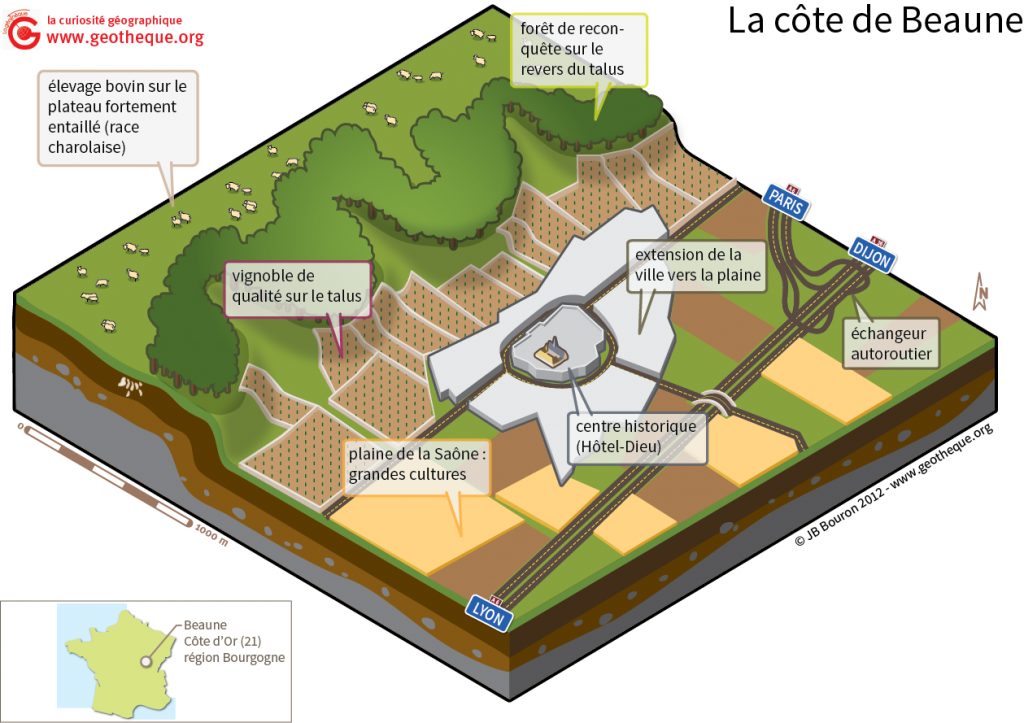

Je rappelle qu’un bloc diagramme est un exercice de modélisation de la réalité qui n’a pas pour objectif d’en être une représentation exhaustive et fidèle, mais de dégager des éléments d’interprétation dans un objectif pédagogique. Comme tout document pédagogique, il comporte des raccourcis et des simplifications : à ce titre il n’est pas une production scientifique. Le document d’appui est ici la carte de Saint-Pol-de-Léon au 1/50000, mais l’illustration se veut plus générale du littoral breton.

Le relief de la Bretagne intérieure est marqué par un sous-sol granitique (1) et un modelé en « creux et bosses » caractéristique de l’érosion des plis hercyniens. Au contact avec la mer, ce relief donne des embouchures profondes, les abers (2), des vallées ennoyées par la transgression flandrienne. Le littoral est marqué par une côte très ciselée. Les plages de fond de baie (3), avec un estran de largeur modeste, occupent les rentrants. Les saillants sont caractérisés par des pointes rocheuses (4), des presqu’îles, et des îles (5).

Ce littoral attire plutôt un tourisme familial d’habitués qu’un tourisme de masse, mais des aménagements de loisirs sont visibles : accès aux plages (3), centres de vacances, complétées par une offre diffuse dans l’arrière-pays.

Les agglomérations (6) sont ici symbolisées par quelques maisons, il s’agit souvent d’unités urbaines petites ou moyennes, de plusieurs milliers d’habitants. L’activité de pêche reste vivace et pourvoyeuse d’emploi dans de nombreux ports (6) ; s’y ajoutent les navettes touristiques vers les îles ou les ports voisins. Les ports servent aussi à l’import d’intrants agricoles et à l’export des produits agro-alimentaires.

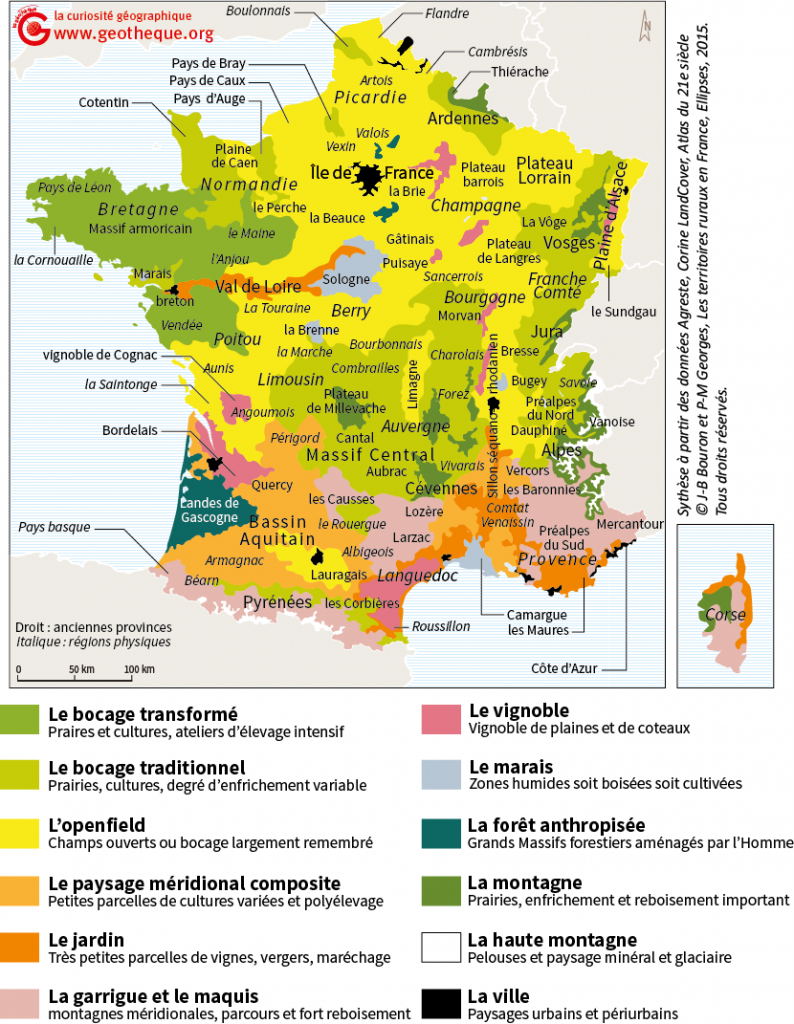

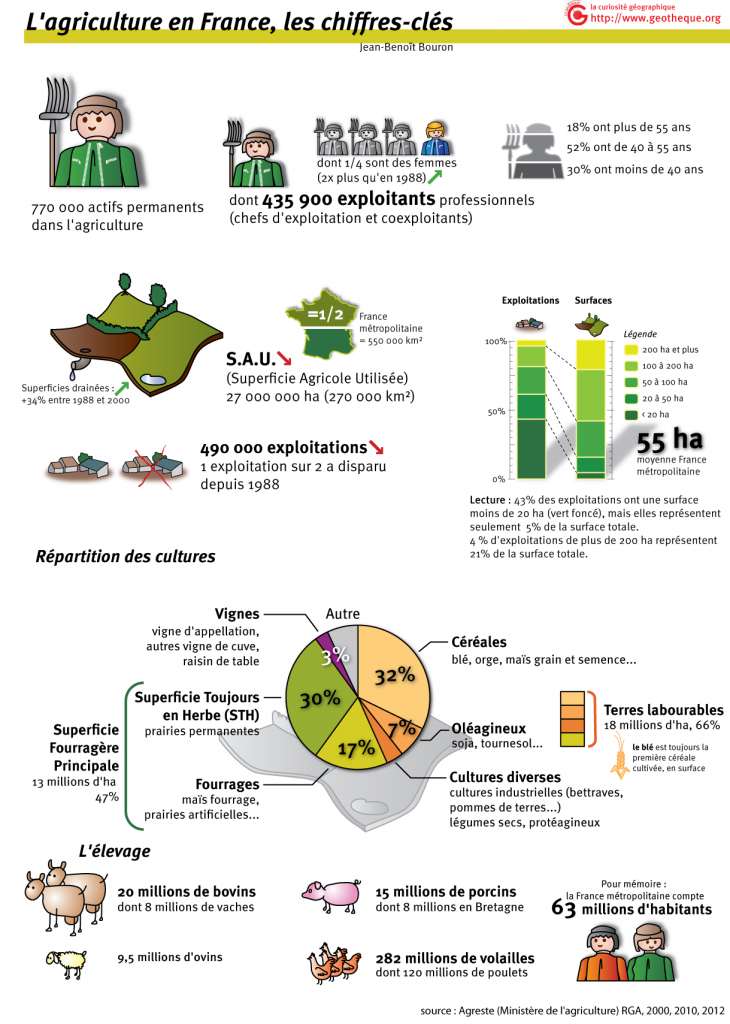

La structure traditionnelle de l’arrière-pays est le bocage (7) : il s’agit d’une structure d’enclos, où les prairies et les cultures sont ceintes par des haies vives. L’habitat y est dispersé en fermes identifiées par des toponymes (lieux-dits), l’eau y est abondante sur un sous-sol imperméable (1), sous forme de cours d’eau et de mares. Cette structure s’est spécialisée dans l’élevage bovin laitier notamment sous l’influence de la PAC (1962). La modernisation de l’agriculture a souvent pris la forme d’un remembrement (8) ou d’un réaménagement foncier, ce qui peut se traduire par l’arrachage des haies et l’augmentation des surfaces de labours ou de prairies dite artificielles. Le système breton s’appuie sur une main d’œuvre bien formée et organisée (rôle des organisations de jeunesse comme les JAC) qui investit rapidement dans l’élevage intensif (9) porcin ou avicole. Les conséquences environnementales sont bien connues : infiltration des matières azotées consécutive aux épandages massifs et eutrophisation des cours d’eau (10) dont l’un des corolaires est le développement d’algues vertes (11), peut-être un peu caricatural sur le document. Le Nord du Finistère est parfois qualifié de « ceinture dorée » en raison de la production importante de fruits et légumes, souvent sous serres (12).

Ces activités sont liées à la présence de voies de communication (la voie rapide construite dans les années 1970 au cours du « plan routier breton » n’a pas été représentée car plutôt en retrait du littoral pour éviter les embouchures profondément échancrées de cours d’eau, on lui supposera donc une voie d’accès (13). La Bretagne reste enfin la première région pour les emplois dans le secteur agro-alimentaire. Les établissements industriels (14), nombreux, se chargent de transformer et de conditionner les produits de l’élevage, du maraîchage, et des produits de la mer (pêche, aquaculture)

Les dynamiques démographiques sont moins impressionnantes que sur d’autres littoraux moins périphériques, mais on observe une périurbanisation (15), modeste compte-tenu de la population totale des unités urbaines, mais secondée par l’existence de résidences secondaires. Le phénomène est sous représenté sur l’illustration, parce que c’est très long de dessiner beaucoup de petites maisons.

Remerciements à PMG pour ses conseils critiques.