Matthieu Adam est chargé de recherche au CNRS, membre de l’UMR 5600 Environnement Ville Société (EVS). Émeline Comby est maîtresse de conférences en géographie à l’Université Lumière Lyon 2 et à l’UMR 5600 EVS. Elle explique que leurs trajectoires se sont croisées sur la question du capitalisme et en particulier du quartier Confluence à Lyon. A partir de cet intérêt commun, est né ce projet d’ouvrage confié à trente-quatre auteurs et autrices.

Matthieu Adam : Il faut commencer par définir le capitalisme. De façon synthétique, on peut dire qu’il s’agit d’un système idéologique, économique et politique qui repose sur les trois critères suivants :

- la propriété privée des moyens de production (matérielle et immatérielle) et de reproduction (de la force de travail, ce qui inclut le logement, les infrastructures…) ;

- la possibilité de l’accumulation par la remise en circulation permanente des capitaux ;

- une organisation du travail qui s’appuie essentiellement sur le salariat.

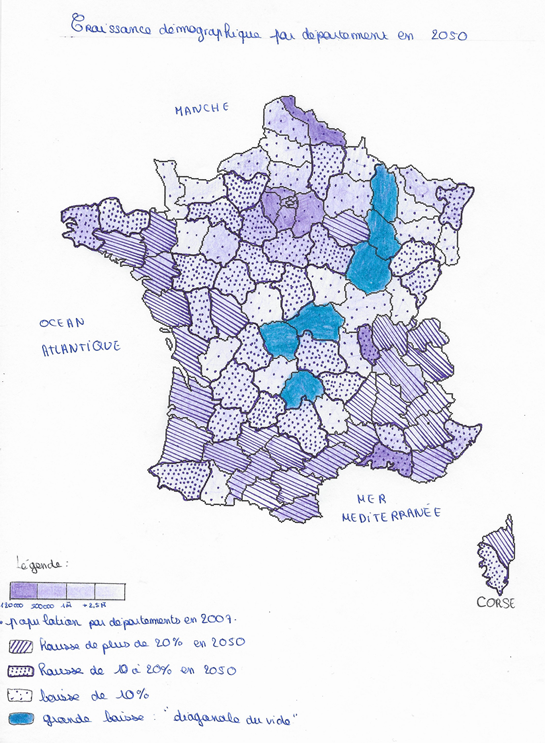

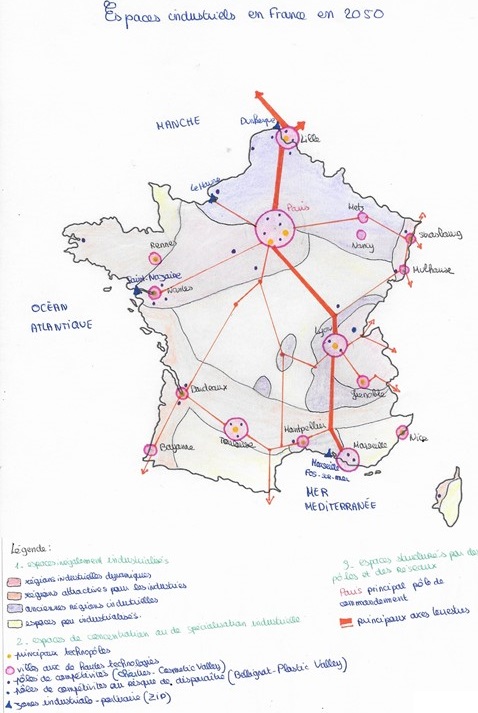

Pourquoi parler de « capitalisme urbain » ? On peut d’abord dire, un peu à la manière d’Henri Lefebvre, que la ville est la projection au sol des rapports sociaux capitalistes. Mais la ville en elle-même n’est pas un objet proprement capitaliste : il y a eu des villes avant le capitalisme. Cependant, pour comprendre la ville actuelle, il faut saisir les entrelacements entre urbanisation et capitalisme. On peut d’abord parler de deux moments historiques. D’abord au XIIe siècle, avec le développement de l’artisanat et du commerce et l’apparition des banques, ce qui conduit à l’essor d’une nouvelle classe sociale, ni aristocratie, ni tiers-état : la bourgeoise. Mais au XIIe siècle, à ce premier stade d’urbanisation en Europe, on n’est pas encore dans le capitalisme, plutôt dans un proto-capitalisme. Le deuxième moment historique, c’est l’industrialisation, à partir de la fin du XVIIIe siècle en Europe. La concentration d’individus autour des unités de production est rendue possible par le charbon. Avant, l’énergie était hydraulique et éolienne : il fallait s’installer le long des cours d’eau. Le charbon, lui, peut être apporté à l’usine et l’usine peut s’installer près des réservoirs de main d’œuvre : on assiste alors à une explosion de l’urbanisation. On passe de 3% de population urbaine en 1850 à plus de 50 % de population urbaine depuis 2007.

Notre définition du capitalisme urbain est fondée sur celle de l’urbanisation capitaliste comme concentration du capital fixe. Contrairement au capital mobile (salaires, monnaie, montants destinés aux matière première), le capital fixe est immobile (d’où le mot immobilier). Il comprend les moyens de production (l’usine, les bureaux…), et les moyens de reproduction (le logement…).

À partir de cela, nous considérons que le capitalisme englobe quatre processus, autant d’éléments que nous aborderons dans ce café géographique :

- D’abord les mécanismes d’urbanisation du capital. Comment se passe la concentration du capital fixe ? Comment sélectionne-t-elle les espaces sur lesquels elle s’exerce ? Quel rôle jouent les villes dans la circulation et l’accumulation des capitaux ?

- Ensuite, les modes de production de l’espace induits par ces mécanismes de sélectivité spatiale, depuis l’urbanisation industrielle jusqu’à ce qu’on appelle l’urbanisation néolibérale, avec ses décideurs accrocs à l’attractivité.

- Puis, à travers ces modes de production, des espaces sont produits et nous nous intéressons à leurs spécificités matérielles et symboliques.

- Enfin, ces espaces matériels et les modes de production qui les ont engendrés ont des conséquences sur les pratiques urbaines et sur les rapports socio-spatiaux plus ou moins inégalitaires qui peuvent en découler.

Ces quatre processus, nous amènent à parler de capitalisme urbain au singulier, qui fonctionne comme un tout, mais qui fonctionne en même temps de façon très différente selon les époques et les espaces où il s’installe. Cela a des conséquences sur la forme de notre ouvrage, qui se compose de 30 chapitres, un par notion, avec à chaque fois une ou deux villes choisies en exemple principal afin de montrer une diversité des situations.

Émeline Comby : Pour montrer l’importance des contextes, beaucoup de photographies illustrent l’ouvrage, montrant une vie matérielle, une vie ordinaire, puisque le capitalisme se voit dans les paysages. Autre élément, ce capitalisme urbain produit des formes urbaines. À la suite des travaux de David Harvey, nous proposons de présenter trois types de villes ce soir.

Le premier type c’est la ville industrielle. Du fait des progrès agricoles et industriels, le capital s’urbanise. La première forme que ça prend, c’est le logement-atelier. À Lyon, c’est le logement des canuts [les ouvriers de la soierie qui travaillaient à domicile et à façon], un logement où l’ouvrier et l’ouvrière travaillaient. Aujourd’hui, certains de ces logements dans des quartiers comme la Croix Rousse se vendent à des prix très élevés, du fait de leur cachet, de leur hauteur sous plafond liée à la présence historique d’un métier à tisser. De cette forme première découle l’atelier et la manufacture. Émerge alors la ville-usine : autour de l’usine se construisent des vies et une ville. La ville se construit alors autour des acteurs de la production, autour de ceux qui possèdent le capital, donc l’usine. C’est dans ce contexte que se développe le paternalisme industriel avec ses logements, son commerce, son école, son église… Donc perdre son emploi c’est risquer de perdre toute sa vie, tous ses repères. Ce paternalisme a pu être loué comme une façon de fidéliser la main d’œuvre, à une époque où ouvriers et ouvrières circulaient et où il fallait les fixer. L’arrière-plan de la ville-usine, le paysage alentour, ce sont les terrils, les crassiers… C’est aussi à ce moment-là qu’apparaissent les jardins ouvriers, en France l’un des exemples les plus précoces est à Saint-Étienne. C’est à la fois une source d’agriculture nourricière de complément mais aussi un moyen de s’assurer que l’ouvrier aura des loisirs « sains » : on voit bien comment existe un contrôle fort y compris dans les temps de loisirs. À partir de là émergent des petites villes ou des villes moyennes, y compris ex nihilo (Le Creusot), ou des agglomérations plus grandes comme dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Pourquoi parler de cette époque ? Parce que c’est à cette époque que se créent de grandes fortunes, à l’image de la famille Mulliez (Phildar, Auchan…) qui vont ensuite faire circuler leurs capitaux, les reconvertir vers d’autres spécialités productives et vers l’immobilier.

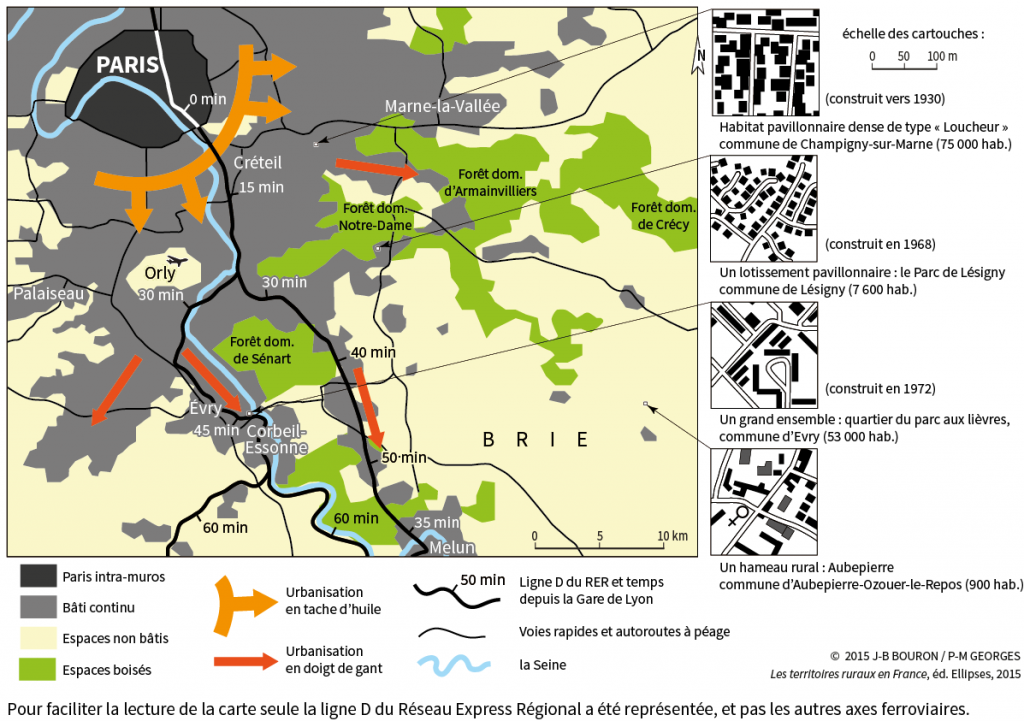

La deuxième forme urbaine, c’est la ville keynésienne, en référence à John Maynard Keynes, dans ce qu’on a pu appeler en France les « Trente Glorieuses ». La politique dominante alors est celle du soutien à la consommation, où l’on voit apparaître de nouvelles manières de fixer le capital à travers le logement social et la politique des grands ensembles ; ou à travers l’aide à la construction, encore très présente aujourd’hui, aboutissant à l’essor de la maison individuelle. L’État joue un rôle majeur : c’est lui qui finance les grandes infrastructures et les services. C’est le début de la ville des services. Simultanément on observe une accession plus large à la propriété individuelle, ce qui débouche sur la question de l’endettement des ménages et leur solvabilité. Ce type est ville est parfois appelé fordiste en référence à Ford et à Détroit, ville construite autour de l’automobile. Ce modèle reste encore valable dans les pays émergents, notamment en Chine : on pense par exemple à Shenzhen. Ainsi, le chapitre « périurbanisation » s’appuie sur l’exemple de la commune de Cleyzieu-Lamarieu, une vraie commune dont le nom a été anonymisé, où les ménages qui achètent sont de plus en plus souvent issus de l’immigration extra-européenne et appartiennent à des minorités racisées, historiquement peu présentes dans l’espace local. Ces achats s’expliquent par l’attrait de la maison individuelle, mais aussi par les difficultés pour accéder au logement social ou pour fuir les stigmates liés au fait de résider dans les grands ensembles. À la ville keynésienne est associée la standardisation : les centres-villes qui se ressemblent tous mais aussi la « maison phénix » et avec bien sûr l’automobile et ses parkings, c’est-à-dire le monde du pétrole.

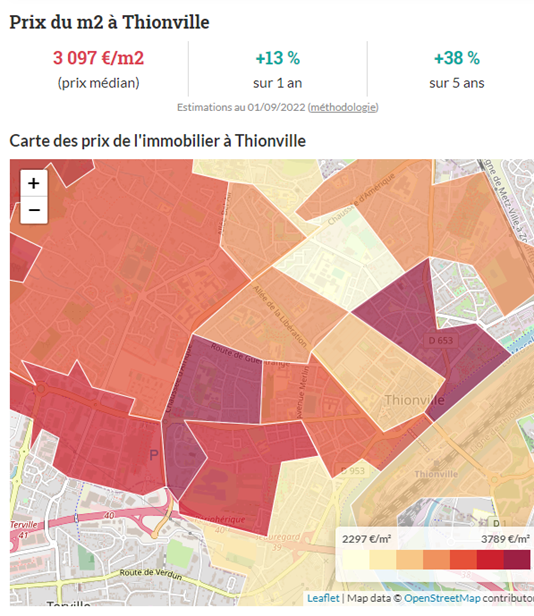

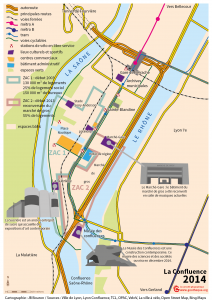

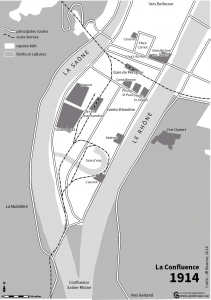

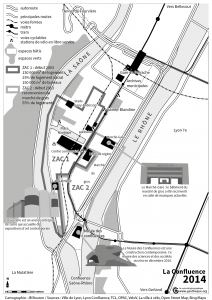

Troisième type, la ville néolibérale : dans les années 1970 avec la « stagflation » et la hausse du chômage, l’endettement devient insupportable pour certains ménages ; pour d’autres, il y a une difficulté croissante à accéder à l’emprunt, une difficulté qui touche surtout les plus pauvres. On remarque aussi que la privatisation et la marchandisation touchent tous les secteurs, y compris ceux qui jusqu’alors leur échappaient. C’est pourquoi le livre contient par exemple un chapitre sur l’éducation : l’école devient un bien marchand, l’école privée comme l’école publique d’ailleurs (la cantine qui fait l’objet de partenariats public-privé, les politiques d’établissements mis en concurrence pour attirer des publics, etc.). Cette ville néolibérale repose sur une marchandisation au nom de la liberté individuelle et de l’efficacité économique. C’est aussi une politique d’urbanisation de l’offre, avec des constructions de logements, des projets de « régénération » urbaine, appuyée sur de grands événements (Jeux olympiques et autres grandes compétitions sportives, grands rendez-vous culturels). Parfois, c’est l’art urbain, au départ subversif, qui est mis au service du capital. Ainsi, les œuvres de Banksy, bien que parfois contestataires, sont valorisées par les pouvoirs publics, comme à Paris en 2018. Le discours dominant est celui de la compétition entre villes pour attirer surtout des investisseurs privés. À travers le marketing urbain dont l’exemple local, OnlyLyon, est exemplaire, vante une « montée en gamme » impliquant des projets de « reconquête urbaine » pour attirer les catégories désirables, par exemple la reconquête des fronts fluviaux (Paris, Lyon, Bordeaux…), des nouveaux immeubles une verticalisation de la hauteur pour les attirer, et avec un effacement du passé industriel. Pour ne plus parler des ouvriers et des ouvrières, on rase des (anciens) quartiers industriels. Par exemple à Lille, la ZAC de l’Union, doit permettre la construction de 1300 logements et accueillir 4 000 emplois. On garde éventuellement une cheminée d’usine pour le décor. Simultanément on observe une dégradation des conditions de vie des classes populaires, une dégradation de l’habitat social et une baisse des services publics.

Matthieu Adam : Une façon de résumer le passage du deuxième type au troisième type serait de dire qu’on est passé d’une urbanisation de la demande à une urbanisation de l’offre. Dans la ville keynésienne, les personnes élues pensaient leur politique pour répondre aux demandes ou aux besoins de la population, d’où les investissements dans les infrastructures. Aujourd’hui la politique de l’offre est faite pour attirer, avec la mise au premier plan de tout le vocabulaire de l’attractivité. On veut attirer : les investisseurs (fonds de pension, fonds d’investissement d’institutions bancaires ou d’entreprises industrielles), des chefs d’entreprise, des cadres, et des populations étudiantes vues comme les cadres de demain, à travers notamment les universités et les grandes écoles, et enfin des touristes, notamment en France où le tourisme a un poids économique très important.

Nous avons planté le décor en donnant une vision très générale pour ouvrir le débat dans la séance de questions. Une autre façon de le faire serait de donner quatre entrées principales par lesquelles entrer dans le livre :

- Par les processus : financiarisation, désindustrialisation, rente foncière, circulation des capitaux…

- Par les objets : espace public sonore, fronts d’eau, quartiers périurbains, smart city…

- Par les rapports sociaux : attirer les populations désirées, évincer les populations indésirables. On observe un nettoyage, parfois très visible avec l’ordre policier dans les quartiers relégués, un ordre classiste, raciste. Et parfois très indirect : les pauvres partent parce que de toute façon les loyers sont trop chers, ou alors on fait des politiques « écologistes » tournées vers les cadres, avec les meilleures intentions du monde. Par exemple quand on mesure la quantité de déchets quotidienne autorisée pour réduire le volume de déchets total, on va calibrer cette quantité sur un couple de cadres avec double emploi, sans prendre en compte le fait que les personnes qui ne travaillent pas consomment nécessairement plus à la maison.

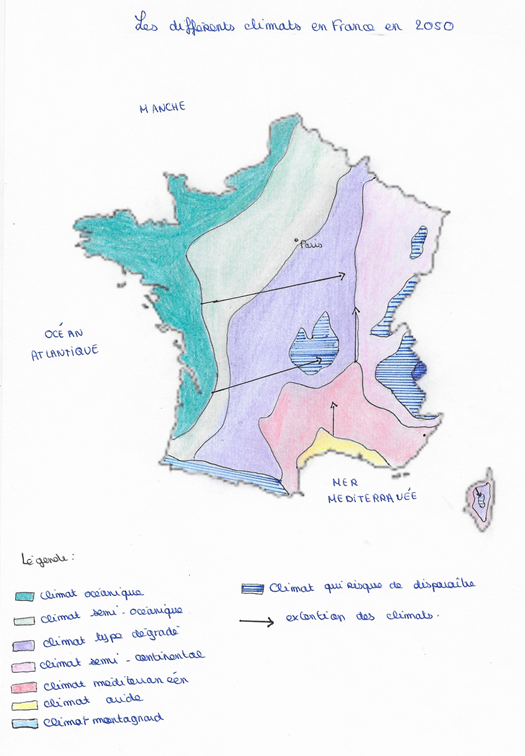

- Par l’environnement et le numérique. On serait en train de passer de l’économie du pétrole à l’économie de la donnée, nécessairement plus vertueuse. Or les approches critiques sont en train d’émerger sur cette question et certains chapitres s’en font l’écho.

Par ailleurs, nous avons essayé de faire, autant que possible, malgré le sujet très lourd et pas forcément positif, que chaque chapitre se termine sur des alternatives : le capitalisme urbain n’est pas un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. Certaines alternatives sont très institutionnelles, parce que c’est nécessaire de passer par les moyens institutionnels (face à AirBnb par exemple), et d’autres reposent sur l’illégalité (l’occupation notamment). Et puis il y a les fois où le capitalisme échoue tout seul, ou ça ne marche pas. Un exemple qui n’est pas dans le livre : la place Mazagran à Lyon, rénovée sous l’ère Collomb avec une volonté d’évincer les populations indésirables, de produire une ville lisse, apaisée. En fait il y a encore du deal, de la consommation de drogues, des activités non voulues par les gouvernements urbains dans l’espace public et en face des plaintes pour bruit… bref cette politique municipale n’a pas marché. Parmi les exemples présents dans le livre, il y a l’échec des projets de renouvellement urbain à Hambourg et à Tourcoing ou la défaite du capitalisme financiarisé autour de la gare TGV de Perpignan.

Émeline Comby : Nous voulions redonner du sens à la notion de droit à la ville. On aime autant l’un que l’autre Henri Lefebvre, mais aujourd’hui on constate dans les discours que tout est droit à la ville, y compris tout ce qui n’est pas droit à la ville.

En lien avec les indésirables qu’a évoqué Matthieu se pose la question de la justice socio-spatiale. On pense par exemple au traitement des populations migrantes et exilées à Porte de la Chapelle à Paris. Il s’agissait de donner à voir le moment où l’accès aux lieux deviendrait vraiment possible pour toutes et pour tous. La forme ne préjuge pas de l’accès aux ressources. Ainsi, les gratte-ciels sont souvent des constructions pour les plus riches, mais il y a un exemple dans l’ouvrage, en Australie, où un gratte-ciel accueille la première école publique verticale à Melbourne depuis 2018, destinée à accueillir 450 enfants. Cela existe le droit à la ville, dans la réalité, hors des discours hypocrites qui manipulent l’idée cyniquement.

Deuxième question, aujourd’hui on est dans un régime de propriété, on s’en rend bien compte quand on paie son loyer, et donc c’est la question de comment passer de la propriété à l’appropriation. Comment on s’approprie les espaces vacants, avec notamment l’exemple des squats : comment, à partir des squats, on peut imaginer d’autres façon de faire la ville ?

Troisième entrée : Lefebvre dit qu’il les habitants et les habitantes s’approprient la production de la ville, que le droit à la ville c’est quand les gens agissent, et notre idée c’était de dire que pour agir il faut que les gens comprennent ce qu’il se passe. Ce que nous disons c’est que le droit à la ville a été instrumentalisé. On voulait donner des idées pour que chacun et chacune à son échelle contribue à passer de la ville comme moyen d’accumulation à une ville qui passerait à un « vrai » droit à la ville.

Il est important de dire que ce livre n’est pas « urbaphobe », l’idée n’est pas que la solution passe par un retour à la campagne, mais que les solutions sont en ville pour les personnes vivant en ville, contre les clichés sur la campagne comme cadre de vie idéalisé. Les questions abordées en ville se retrouvent dans la campagne : pollution, cancers environnementaux, nuisances, pauvreté… Notre discours n’est pas d’idéaliser la campagne, ni de dire qu’il faut fuir la ville, mais de dire qu’il faut trouver en ville des solutions.

Matthieu Adam : Derrière l’urbaphobie, très en vogue avec des discours sur « l’exode urbain », il y a aussi l’idée réactionnaire que les humains sont naturellement bons et que la ville les pervertit, et qu’alors la seule solution serait la fuite. Mon propos n’est pas de discréditer l’envie de vivre hors la ville, mais bien de questionner l’idée de réappropriation des moyens de production dans l’urbain.

La salle applaudit chaleureusement les deux orateur et oratrice et les questions commencent.

Question : on vous sent engagés, quel sont vos engagements de chercheur et chercheuse ?

Émeline Comby : les auteurs et autrices ont des niveaux d’engagement très différents, certains très radicaux, d’autres plus modérés. Disons qu’ils recouvrent tout le prisme de l’engagement à gauche. À titre personnel je me sens culturellement influencée par la géographie radicale.

Matthieu Adam : C’est un ouvrage « œcuménique », dans le sens où on n’a pas regardé les parcours des auteurs et des autrices, mais ce n’est pas un ouvrage sur appel à contribution, on a été chercher les personnes, pour leur expertise sur les sujets choisis et parce qu’on appréciait leur façon de les traiter. D’une part, on a surtout pris des gens dominés dans le champ universitaire. D’autre part, on peut se satisfaire de la ville telle qu’elle est aujourd’hui, beaucoup de gens le sont. Nous, nous avons a fait le choix de chercher des auteurs et autrices qui ne sont pas satisfaits des inégalités existantes. Nous n’avons pas peur de dire que la géographie marxiste s’est renouvelée au cours des trente dernières années et qu’elle peut servir à penser les sociétés urbaines contemporaines. Donc en ce sens l’ouvrage est engagé. Mais il ne faut pas pour autant croire qu’un ouvrage puisse enclencher une dynamique révolutionnaire, comme dans une approche mythifiée qui laisseraient croire que les ouvrages de Henri Lefebvre ou de Guy Debord auraient déclenché mai 1968.

Une autre idée importante, c’est qu’il n’y a pas que la métropolisation et la gentrification pour penser la ville : il y a plein de processus en cours et l’idée de l’ouvrage est de montrer toute cette diversité de processus, beaucoup plus que la métropolisation et la gentrification qui retiennent à elles seules toute l’attention.

Émeline Comby : Quand Matthieu dit qu’on a fait écrire des personnes dominées, plus explicitement, on a fait écrire des femmes, avec dix-huit autrices, plus de la moitié, et des personnes qui sont majoritairement des précaires dans l’université.

Question : Je fréquente des cercles qui ont lu Henri Lefebvre mais qui tombent dans l’utopie spiritualiste, qui idéalisent par exemple Auroville en Inde, ce type d’enclaves qui en fait au nom de l’œcuménisme excluent les musulmans, qui comptent peu d’Indiens sauf des hautes castes. Ces enclaves sont en fait un entre-soi. Comment puis-je les convaincre de gratter sous l’utopie pour retrouver une forme d’esprit critique ?

Matthieu Adam : Il y a une tendance des personnes qui s’auto-organisent à rester entre gens qui se ressemblent. Ce n’est ni étonnant ni nouveau, et c’est assez inévitable, mais il y a la question de savoir si on peut s’en satisfaire. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’utopies qui se sont construites là-dessus, pas seulement Auroville mais aussi la Silicon Valley, avec des gens qui se sont (au départ !) opposés au monde tel qu’il existe, dans une forme de quête d’autre chose.

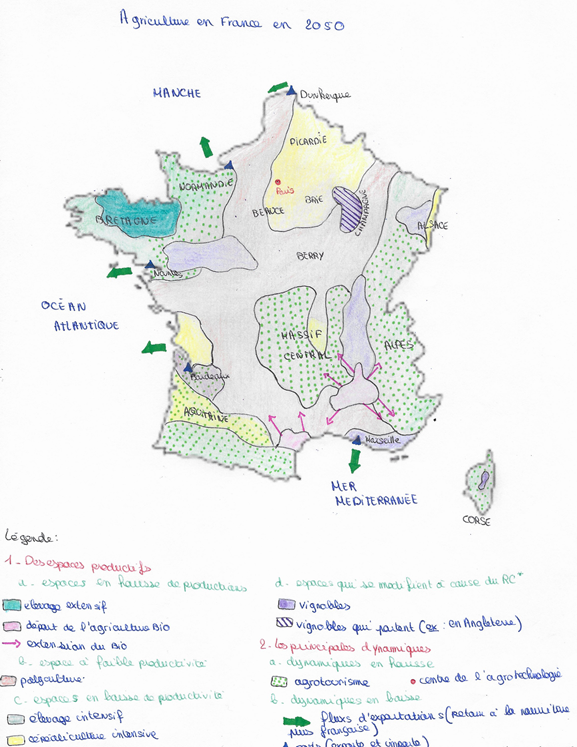

Je pense malgré tout qu’il y a des choses que l’on peut faire, que des gens qui sont diplômés peuvent aller à la rencontre de personnes qui ont des problèmes de loyer pour voir avec elles ce qu’on peut faire. Flamina Paddeu a écrit un chapitre dans l’ouvrage et elle vient tout juste de publier un livre sur le sujet (Sous les pavés, la terre, Le Seuil). Elle travaille sur l’agriculture urbaine et montre qu’il y a des projets qui sont complètement insérés dans la logique de la ville néolibérale, mais aussi des projets qui permettent vraiment à des personnes très différentes de se rencontrer et de lutter contre le capitalisme urbain. Autre exemple, à Besançon, avec les jardins des Vaites que de l’extérieur on peut dire « en autogestion », mais où ce mot n’est jamais prononcé, et qui est porté par des personnes de classes populaires. C’est ce type de lieux qui permet aussi des rencontres.

Émeline Comby : Il est vrai que la dimension spirituelle de la ville est assez absente de notre livre alors qu’on pourrait l’attendre. Ensuite ça a beaucoup existé les utopies urbaines, on a plein d’exemples, mais en fait on n’obtient souvent rien de plus en créant une ville ex-nihilo.

Question : Quels sont les acteurs du capitalisme ? Qui sont-ils ? Pour sortir du capitalisme comme un grand tout, parce que dès qu’on travaille sur l’urbain on se perd dans les acteurs.

Émeline Comby : Il y a d’abord des grands acteurs privés (Bouygues, Vinci) qui contribuent à uniformiser la ville. S’y ajoutent certains acteurs pour lesquels règne un grand flou entre le public et privé. Avec des sociétés publiques d’aménagement par exemple, dont on se demande si c’est du public ou privé. On peut citer l’exemple de Besançon et des Vaites où l’agence Territoire 25 est une SPL qui assure sous l’autorité de la ville l’aménagement et le développement du futur écoquartier en lieu et place des jardins. Une société publique locale (SPL en plus court) est une structure juridique à la disposition des collectivités locales pour favoriser l’aménagement et le développement. Il y en a autant que de villes voire autant que de projets urbains, mais elles servent en fait les intérêts privés. Et cette multiplication donne une nébuleuse qui explique pourquoi on a du mal à les identifier comme acteurs. ll faut ajouter les lobbies du BTP, dont il ne faut pas oublier la puissance, puisqu’en France construire ce sont des emplois. Donc trois premiers types d’acteurs avec la question de savoir qui sert qui et quand…

Et puis les populations habitantes qui n’arrivent pas toujours à identifier ces premiers acteurs, ceux qui sont souvent oubliés ou non écoutés (sauf sur les panneaux, « une ville pour tous », « mixité sociale ») et qui sont souvent face à des documents très juridiques, très compliqués… Donc la question c’est comment créer les alliances pour aider ces personnes, par exemple comment on construit une plainte au tribunal administratif : comment se mettre en relation rapidement pour faire circuler les savoirs aussi vite que les capitaux.

Matthieu Adam : La question des acteurs c’est : « comment une décision a été prise ? ». Et même comme chercheur ce n’est pas toujours facile de remonter le fil. Je me suis demandé pourquoi il y avait des grilles partout à Confluence. Les promoteurs disent : « c’est une demande des élus ». Les élus disent : « c’est une demande de la population ». La population dit « c’était là quand on est arrivé ». Les architectes disent qu’ils ont au moins essayé qu’elles soient jolies. Personne n’est responsable. La multiplication des micro-barrières semble être là, « dans l’air du temps », alors qu’évidemment il y a une chaîne de commandement. Par contre, c’est difficile de saisir pourquoi telle ou telle typologie d’aménagements devient systématique à un moment donné.

Ça pose la question de la privation de la démocratie. À Lyon par exemple, l’acteur politique fondamental en matière d’aménagement, c’est la Métropole. Mais les populations habitantes ne savent pas quels sont ses pouvoirs, ses compétences, encore moins qui prend les décisions ni même où se déroule le conseil métropolitain. Et le fait que celui-ci soit élu au suffrage universel n’y change pas grand-chose. C’est juste le résultat d’un bricolage entre Collomb et Mercier [Gérard Collomb, baron local socialiste de 2001 à 2020 et Michel Mercier, sénateur de droite et président du département du Rhône dont le fief électoral était constitué les parties rurales du département]. Il y a une forte opacité, même pour le chercheur, à l’échelle de la Métropole de Lyon, pour comprendre comment les débats se déroulent.

S’y ajoutent beaucoup d’acteurs importants mais difficiles à identifier. Je pense aux fonds d’investissement tels que BlackStone. Ils achètent par dizaines de milliers des logements sociaux dans des endroits où le logement social est bien géré par le privé qu’en France : en Suède, au Royaume-Uni… Et aujourd’hui on ne comprend plus ce qui se passe en ville si on ne s’intéresse pas aux firmes du numériques, notamment les GAFAM. Les données sont devenues un véritable gisement de richesse et leur exploitation transforme le capitalisme urbain. A travers Waze ou Maps, Google a par exemple une influence très forte sur les pratiques mais aussi sur les politiques de mobilité urbaine. Avec sa filiale Sidewalks, elle voit désormais l’urbanisme comme un marché, tout en exploitant les données des systèmes d’open data des collectivités. Dans le même esprit, on voit l’influence croissante des entreprises qui développent et exploitent les technologies de surveillance, en particulier la reconnaissance faciale. Les firmes « traditionnelles » du capitalisme urbain ne sont pas en reste : les opérateurs de réseaux d’énergie et de transport, tout comme les nouveaux acteurs de la mobilité urbaine (Uber, Lime, Dott, etc.) mais aussi les assureurs ou les agents immobiliers, s’appuient sur la data à la fois pour optimiser leurs stratégies et pour exploiter de nouvelles ressources.

Et même les élus qui se saisissent de ces questions sont complètement perdus. Par exemple, on commence à avoir des leviers (contrôle des loyers, contrôle d’AirBnB) qui certes sont beaucoup de pansements sur la même jambe de bois, mais qui montrent que les politiques publiques s’emparent de ces sujets. Or le plafonnement des loyers par exemple c’est une politique d’État : c’est l’État qui décide si on peut l’appliquer à la demande de la municipalité : Éric Piolle, le maire de Grenoble, l’avait mis dans son programme et finalement ça ne dépend pas de lui. Ensuite la collectivité n’a pas vraiment de moyens de contrôle sur le plafonnement des loyers : c’est l’État qui peut contrôler, or il ne met pas de moyens pour le faire.

Question : Y a-t-il des formes urbaines qui ont mieux résisté au capitalisme ? Et autre question : on a bien compris que vous n’étiez pas ruralophiles, mais comment réinterroger cette proximité entre capitalisme et l’urbain et du coup entre d’autres formes politiques et les ruralités, notamment sur la capacité à comprendre plus facilement un PLU dans une petite commune et ensuite à influer dessus ?

Émeline Comby : On n’a rien contre le rural, au contraire, d’ailleurs il suffit de voir une forêt plantée pour voir comment le rural aussi c’est du capital. C’est pour ça que nous avons travaillé sur le capitalisme urbain et non le capitalisme en ville : beaucoup de paysages ruraux ont été façonnés par le capitalisme urbain, il suffit de penser aux vignobles près des villes, comme à Montpellier. Le problème des discours urbaphobes, c’est d’opposer la campagne à la ville en disant que la ville c’est le mal, alors que les mêmes questions se posent partout. Le livre le montre avec par exemple le chapitre sur la privatisation de la nature, un problème qu’on retrouve dans les espaces ruraux. La question des PLU est intéressante : aujourd’hui c’est de plus en plus des PLUi, avec le i pour intercommunaux, avec une technicité croissante et une affirmation de la continuité entre les villes et les campagnes dans les documents de planification.

Matthieu Adam : Certes on peut croiser plus facilement les élus à la campagne, mais les élus ont de moins en moins de pouvoir. On a un déficit d’ingénierie publique. De nombreuses petites communes se retrouvent à faire appel à des bureaux d’études qui photocopient les PLU, en changeant essentiellement le nom de la ville ou du village et les cartes, contre quelques dizaines de milliers d’euros.

On retrouve également des acteurs aussi puissants et insaisissables qu’en ville : typiquement la SAFER depuis la seconde Guerre mondiale, aux mains de la FNSEA [le syndicat agricole majoritaire, de tendance conservatrice]. C’est vrai qu’en face on a aussi d’autres acteurs qui peuvent peser, comme la Confédération paysanne, qui est assez forte nationalement pour peser face à la SAFER et la FNSEA. De même quand on voit le poids de Limagrain ou de Lactalis, même si tu connais bien ton maire, il est difficile de faire le poids par rapport ces géants industriels du monde rural.

Sur la question de formes urbaines qui résisteraient mieux au capitalisme, je n’y crois guère. D’abord parce qu’on risque le spatialisme : une forme de déterminisme qui dirait que parce que c’est disposé comme ça, ça résiste. Il est vrai que localement on observe des choses : pourquoi y a-t-il des appartements qui résistent à la gentrification sur les pentes de la Croix Rousse ? Certains d’entre eux sont trop sombres, trop humides ou n’auront jamais d’ascenseur, autant de problèmes pour être gentrifiés. Et donc il faut descendre à une échelle très fine, celle de l’immeuble voire celle de l’appartement, pour trouver des exemples de résistance à la gentrification.

On trouve dans d’autres pays des acteurs, plutôt que des formes urbaines, qui sont capables de résister au capitalisme, par exemple en Allemagne ou en Uruguay, d’énormes coopératives qui possèdent des centaines ou des milliers logements et qui ont les moyens de s’opposer à la privatisation.

Question. Souvent quand on essaie de réduire la place de la voiture, les communes ne prévoient pas davantage de transports en commun. Comment faire pour anticiper ?

Émeline Comby : Dans le cas du projet de reconquête des Berges du Rhône, on a observé une opposition structurée contre la politique de Collomb autour du recul de la voiture. En effet, sur les Berges du Rhône, il y avait avant un immense parking là où depuis 2007 se trouvent des espaces publics. Les personnes élues de droite refusaient ce projet autour de l’idée que la voiture et les parkings incarnaient la vie et la sécurité en ville. Le compromis a été de construire le parking souterrain de la Fosse aux Ours. On pourrait aller vite sur la voiture en disant cette opposition droite – gauche reposait sur une vision individualiste ou écologique autour de ce mode de transport. Il faut en fait être plus prudent. Il y a quand même une question sociale pour les gens qui travaillent loin, en horaires décalés, etc., en particulier dans les classes populaires. L’injonction à la transition écologique peut risquer de stigmatiser des personnes qui n’ont pas le choix et pour qui la voiture est le mode de transport qui convient le mieux à leurs contraintes. Et un risque sous-jacent de mettre encore plus en difficulté des personnes qui n’en ont vraiment pas besoin.

Question : Vous avez construit votre propos sur la constitution du capital fixe au départ et finalement au cours de votre discours on aboutit à une forme d’universalité : alors est-ce que le capital a gagné tous les espaces ou est-ce que ça veut dire le capital fixe a perdu en importance par rapport au capital mobile ? Ce qui expliquerait que la campagne, moins le lieu des capitaux fixes, soit aujourd’hui intégrée à cette question du capitalisme ? J’ai bien noté vos trois mouvements historiques : ne sommes-nous pas aujourd’hui dans un quatrième mouvement avec des formes nouvelles, qui toucherait le rural autant que l’urbain ? Et deuxième question : la ville depuis trente ans est lieu des appropriations, des expériences, aujourd’hui on a l’impression que c’est retombé, nuit debout est parti se recoucher très vite. Est-ce que maintenant le rural va connaître le même sort, l’hypertechnicité, la reprise de contrôle ? Tout espoir est-il vain ? Et qu’en est-il de la démocratie, peu présente dans l’index de votre livre ?

Émeline Comby : Tous les capitaux ne sont pas fixes : il y a des capitaux qui circulent, avec tous les projets urbains qui ne verront pas le jour, comme les projets de smart cities portés par les GAFAM et qui finalement seront financés par de l’argent public et non par ces firmes informatiques qui ont tendance à se retirer. Des entreprises investissent dans des projets, certains s’enrichissent, pas toutes. On le voit avec un autre exemple de la ville néolibérale et de ses capitaux circulants, c’est l’exemple des mobilités : les trottinettes, des vélos en libre-service, qui disparaissent comme ils sont apparus. Le capitalisme a besoin de fixer des capitaux, mais il a aussi besoin que ça circule, notamment par des levées de fonds, parce qu’il faut produire, consommer et détruire.

Matthieu Adam : Manuel Castells, sociologue espagnol qui a écrit sur la métropolisation dans les années 1990 et qui est aujourd’hui ministre de l’enseignement supérieur en Espagne, avait écrit que l’ère de l’information pourrait réduire la centralité et l’influence des grandes villes dans un monde de flux, alors que c’est l’inverse qui s’est passé : les grandes villes ont concentré davantage de capitaux. Alors certes, l’importance des grandes villes, c’est aussi beaucoup un discours satisfait des grandes villes sur elles-mêmes, mais malgré tout, les grandes villes comptent toujours. Les investisseurs les plus gros ont des algorithmes pour sélectionner les espaces où il faut investir dans l’immobilier, ils sont très sélectifs spatialement : en ce sens, on peut dire que les capitaux fixes ont perdu un peu de leur fixité, mais les biens matériels, eux, restent fixés au sol.

Ce qu’on voit dans les soulèvements populaires, c’est que ce qui est efficace dans la lutte c’est de bloquer les flux, les circulations : c’est bien cela qui a marché lors des grèves de 1995 ou ce qui a reprise avec la révolte des Gilets Jaunes. Mais cela n’oblitère pas la question du logement, qui est le premier poste de dépenses des ménages, et qui n’est jamais au centre des revendications politiques, des mouvements sociaux, des campagnes électorales. D’autant qu’on parle de choix résidentiel, c’est une très mauvaise expression, car c’est rarement un choix, en tous cas c’est bien souvent un choix contraint et limité, qui entraîne ensuite des dépendances liées au déplacement. Quand vous achetez un logement, vous n’achetez pas un kilo de sucre comme le dit Henri Lefebvre. Vous achetez les aménités qui vont avec, un quartier, une accessibilité, un environnement. Dorénavant, c’est là-dessus que nous voudrions travailler, parce que finalement la question du logement est aussi centrale que celle des flux.

Compte-rendu rédigé par Jean-Benoît Bouron et visé par les auteurs.

Le Périscope à Lyon, 19 octobre 2021.