C’est une première pour la Géothèque : une dizaine de membres (et futurs membres) de l’association, âgés de 2 ans et plus, ont bravé la montagne ardéchoise, pour y moissonner des documents géographiques qui sont librement utilisables pour un usage non lucratif (sous réserve de citer la source. Pour d’autres usages, nous contacter). Le récit de ce voyage vous donnera sans doute envie d’adhérer à l’association, et d’être ainsi informé.e de notre prochaine sortie géographique !

Samedi 8 juillet 2017

Départ 8 h de Lyon, arrivée midi au domaine de Pécoulas (commune de Lagorce). Treize vins en IGP Ardèche : « si tu ne trouves pas un vin qui te plaît dans un de mes vins c’est que tu dois boire du Coca ! », est la devise officieuse du vigneron, Jacques Eldin. Et en effet la diversité des goûts est réelle avec un bon rapport qualité/prix (25 €/30 € en moyenne le carton de 6). Ici on ne parle pas anglais et on le revendique (un géothécaire joue au traducteur pour des allemands en goguette). Petite exploitation familiale de 4 personnes qui s’est lancée dans les bags in box, et a mécanisé la vendange. Les coffres des voitures se remplissent…

Clichés : Nathalie Heurtault, 2017

Pique-nique au bord de l’Ardèche dans un village au label des « plus beaux villages de France » : Vogüe. Les pieds dans la fraîche Ardèche on voit un peu de la mise en tourisme de cette Ardèche méridionale « autoroute à canoës » (même si début juillet le touriste n’est pas encore trop présent).

Clichés : Nathalie Heurtault, 2017

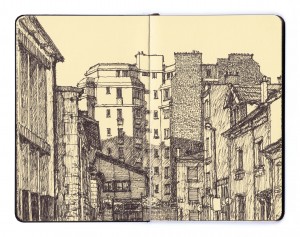

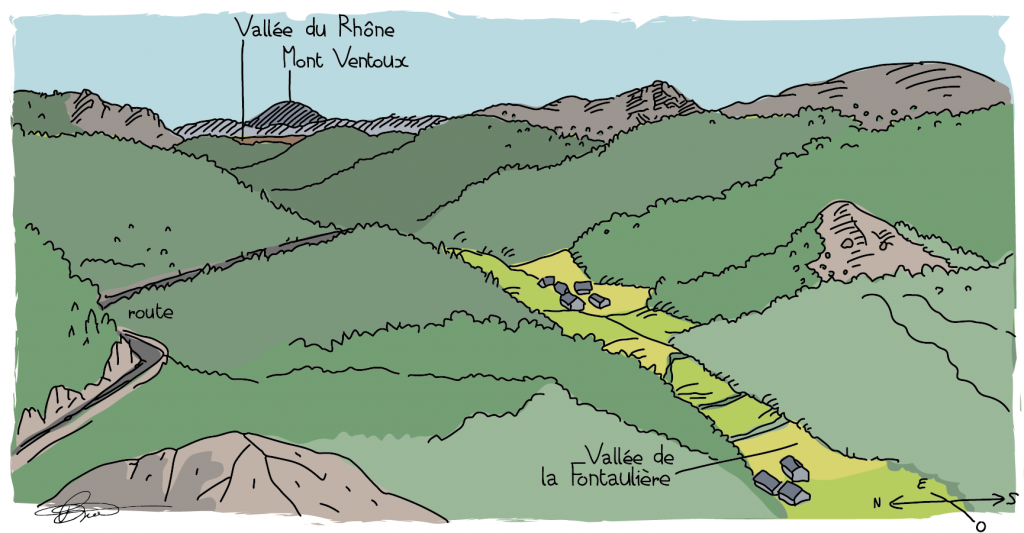

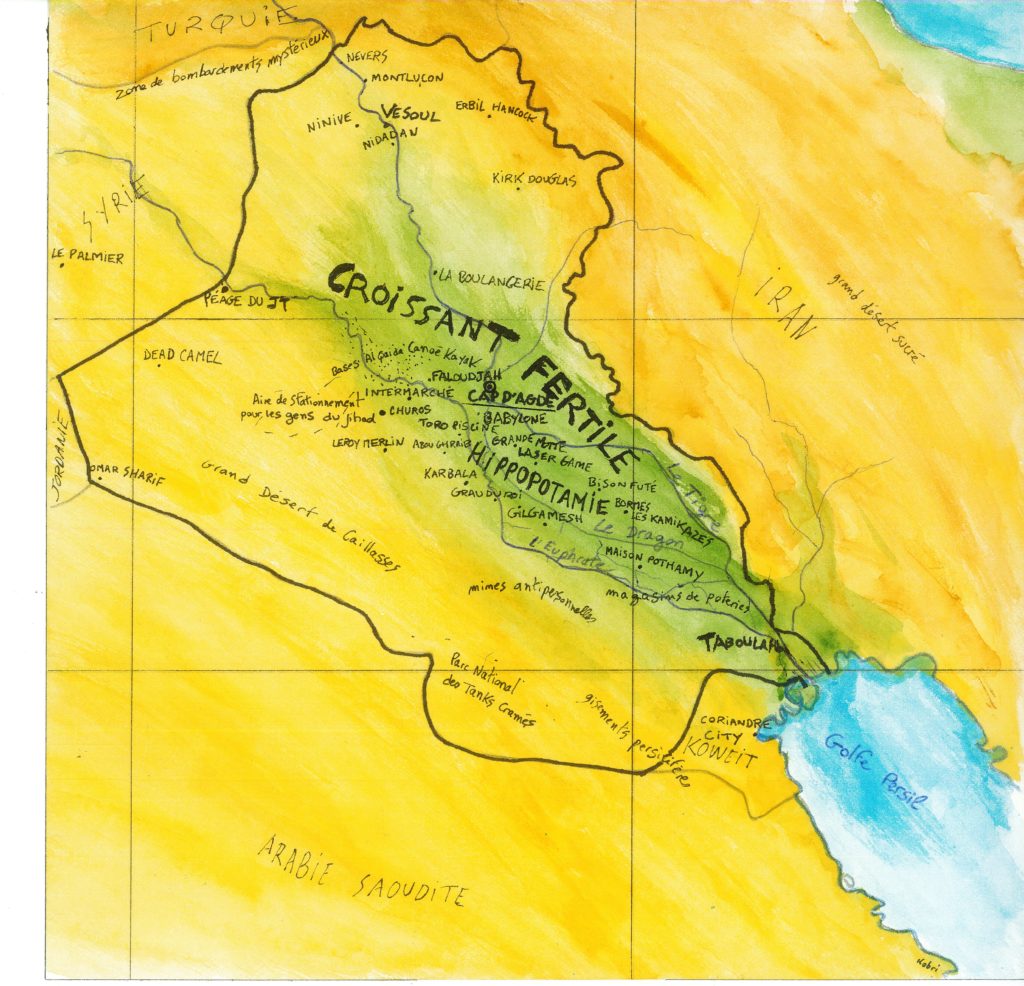

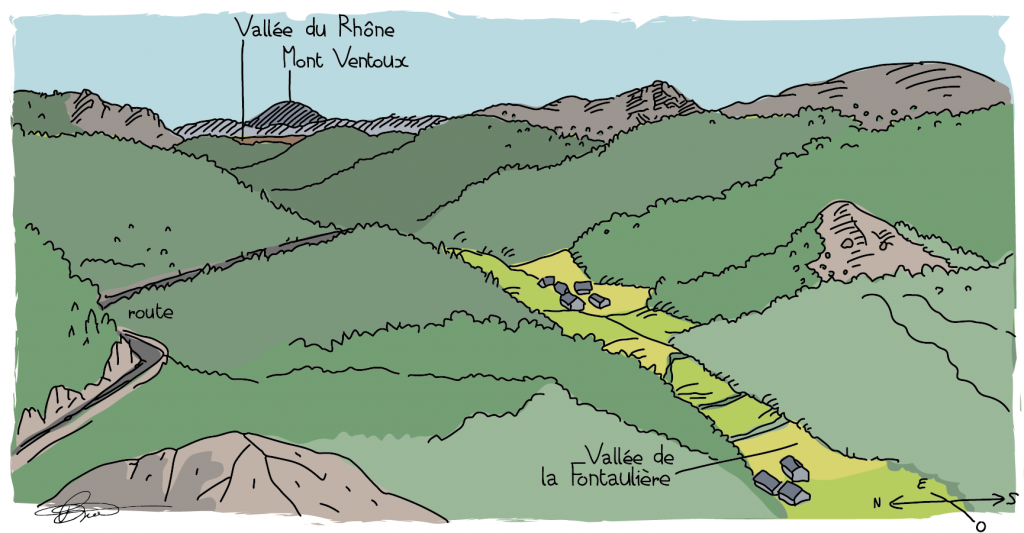

Début de la montée dans la montagne ardéchoise : premier arrêt juste avant le Tunnel du Roux, occasion de photos, croquis de paysage et commentaire de Jean-Louis notre guide local de l’étape. On observe notamment l’étagement montagnard avec la limite altitudinale du châtaignier, puis celle de la forêt, et les premières pelouses d’altitude. Paysages superbes, on s’approche des lieux de la trilogie documentaire de Depardon (Profils paysans, trois films réalisés par le photographe-cinéaste entre 2001 et 2008 : « L’approche », « Le quotidien » et « La vie moderne »), tant par le bâti que la rudesse du paysage.

Croquis : J.-B. Bouron

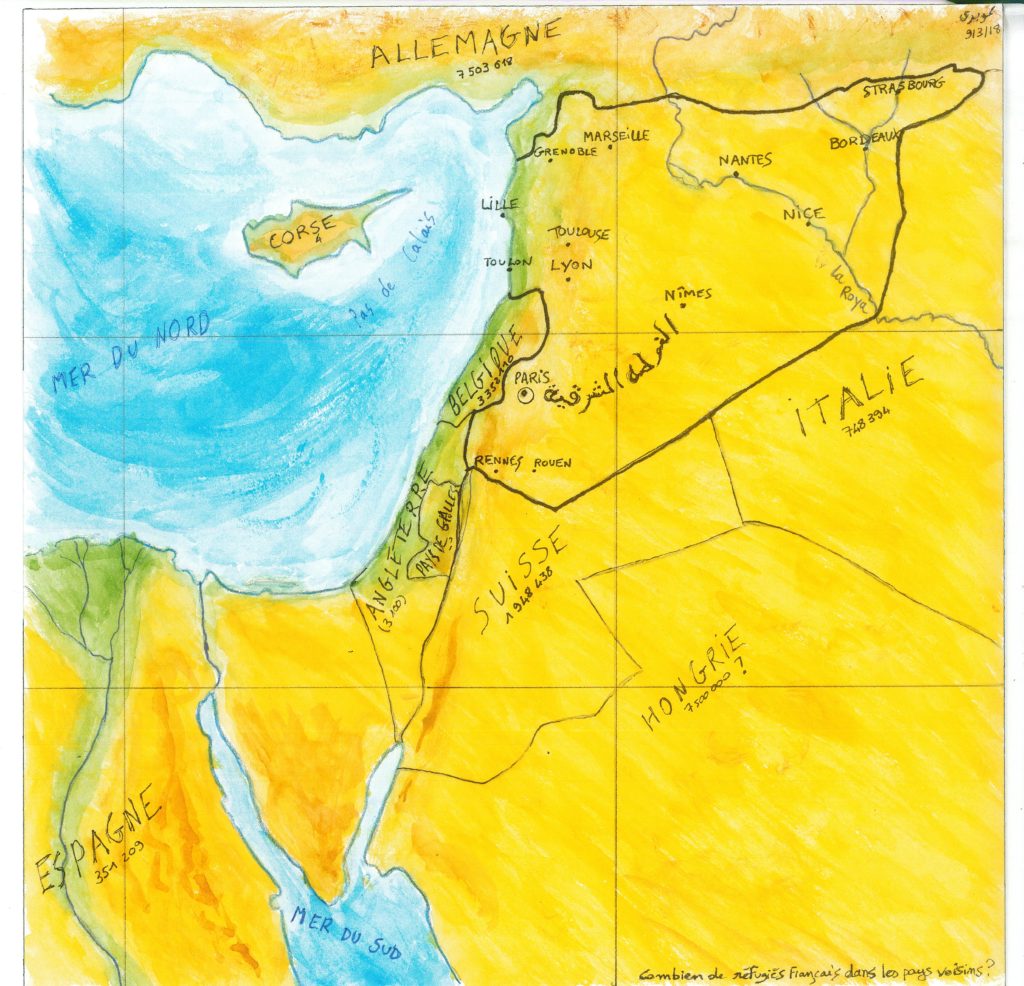

Passage de la ligne de partage des eaux entre bassin versant de l’Ardèche (Méditerranée) et de la Loire (Atlantique). Voir à ce sujet l’excellent documentaire de Dominique Marchais, La Ligne de partage des eaux, avec des vrais morceaux de géographie dedans.

Clichés : Nathalie Heurtault, 2017

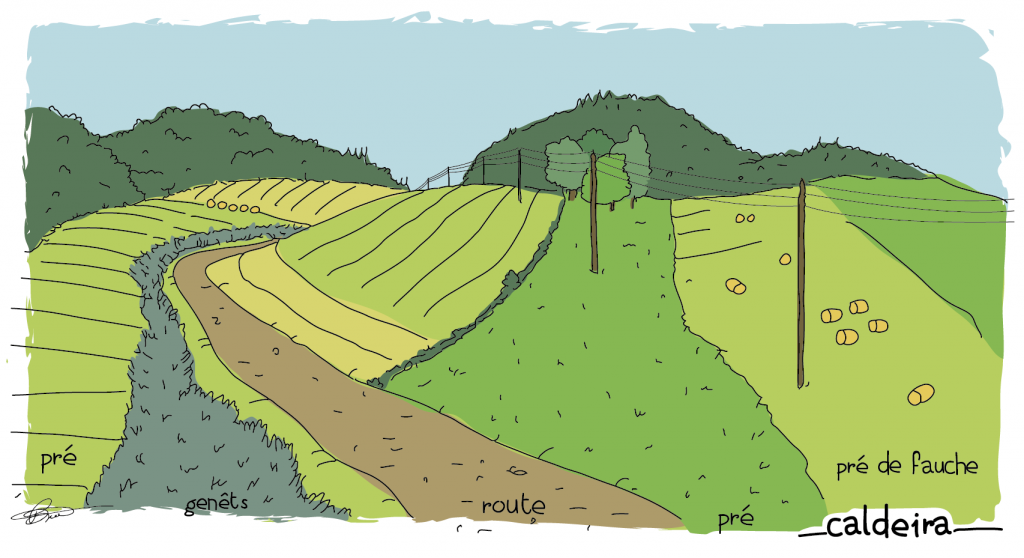

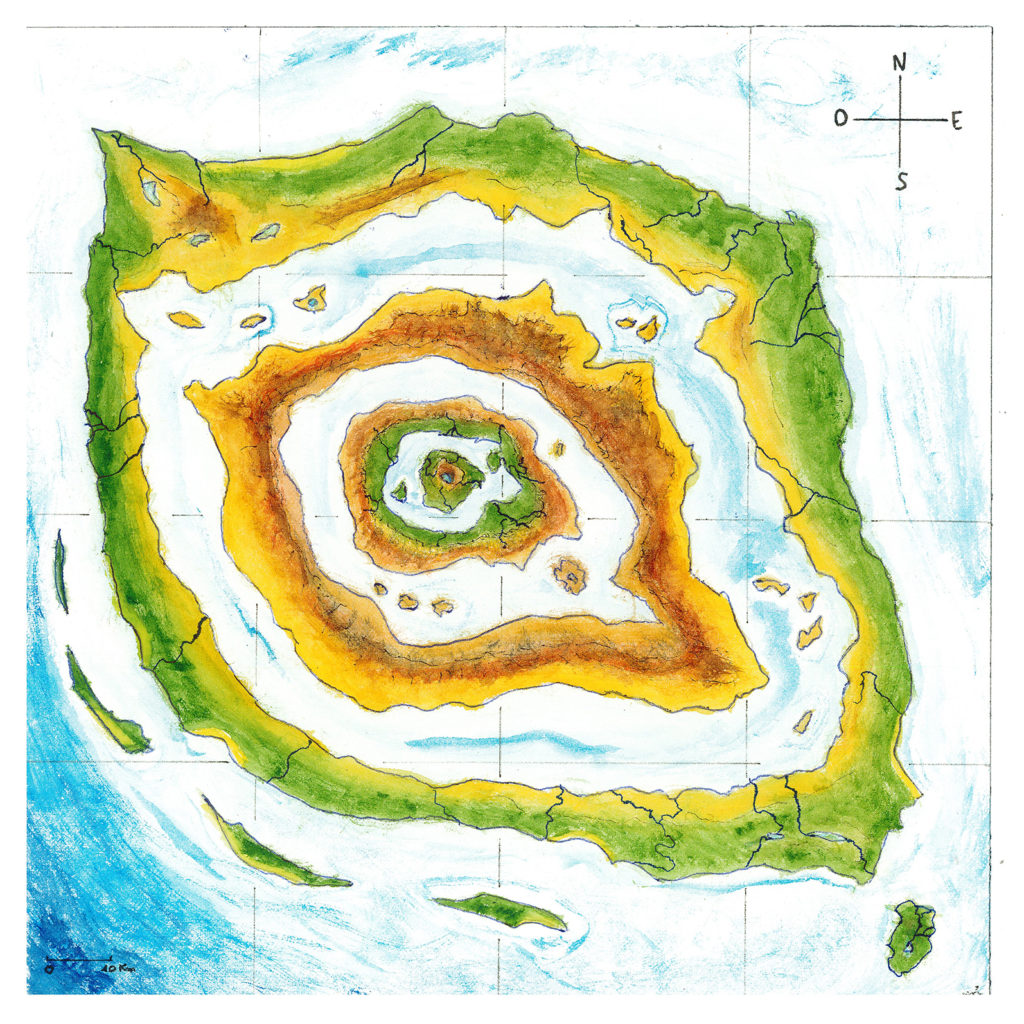

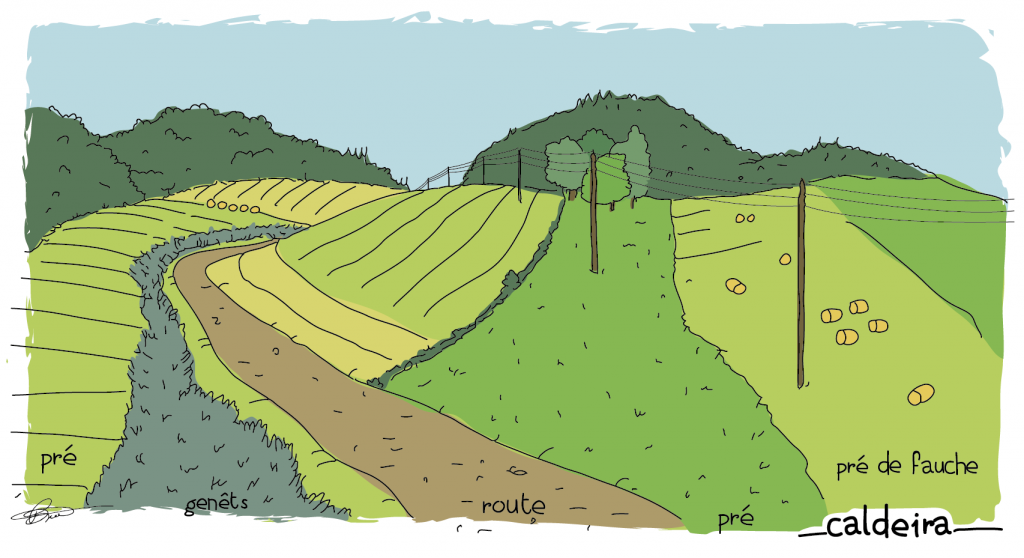

Arrêt à la caldeira de la Fontaulière (selon notre ami wikipédia : « vaste dépression circulaire ou elliptique, généralement d’ordre kilométrique, souvent à fond plat, située au cœur de certains grands édifices volcaniques et résultant d’une éruption qui vide la chambre magmatique sous-jacente ») : l’Ardèche c’est aussi le vert de la végétation, même en été ; les volcans et les prairies fleuries pleines d’une biodiversité.

Croquis : J.-B. Bouron

Troisième arrêt au barrage de Lapalisse qui transfère de l’eau de la Loire vers l’Ardèche, un haut point géographique, d’ingénierie et de forts enjeux géopolitiques interbassins ! De ce transfert d’eau dépend une partie de la ressource touristique de la vallée de l’Ardèche.

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

Descente vers le Lac d’Issarlès qui offre une vue imprenable sur le Mont Mézenc, une station de pompage EDF et le tourisme vert des lacs de Haute Ardèche : les géographes sont heureux de se rafraîchir dans ce très beau cadre !

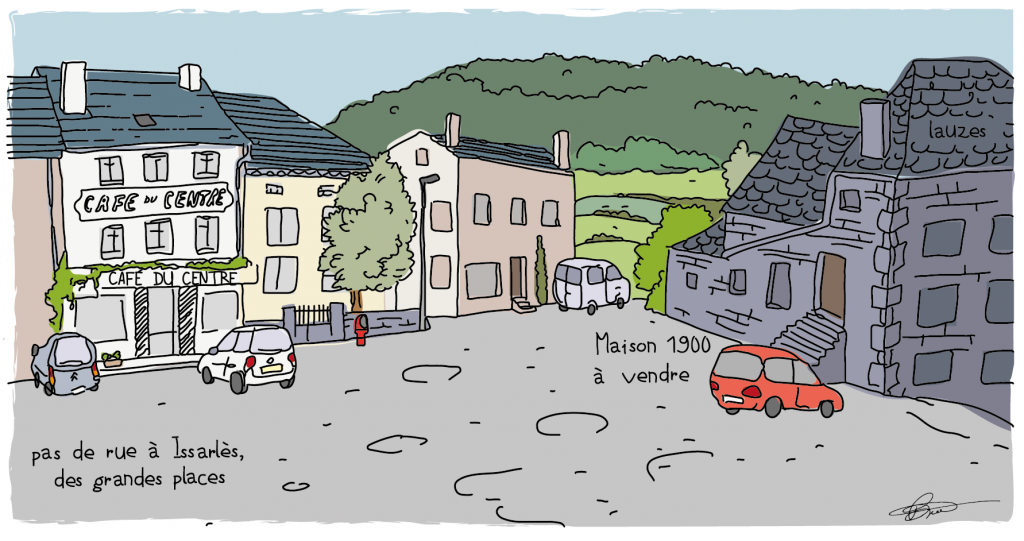

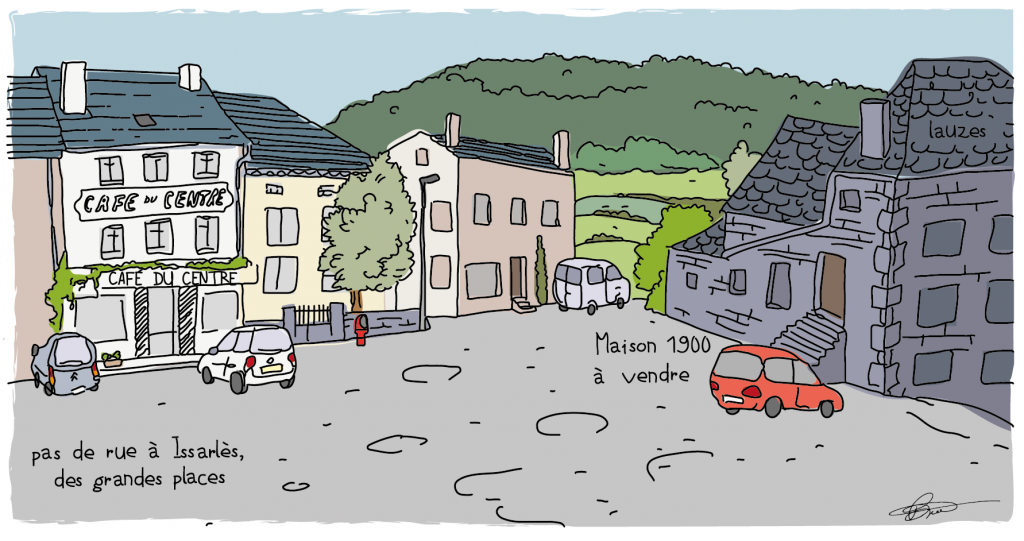

Encore un peu de route et installation à l’Hôtel des voyageurs d’Issarlès, un petit bourg, qui fut sans doute une importante place de marché. Le village n’a pas de rue mais une succession de vastes places. Nous sommes comme des coqs en pâte avec une vue sur les prés, la forêt et la place du village (où une maison 1900 à vendre « dans son jus » ferait un beau siège pour la Géothèque…). Adhérez à l’association pour lui permettre de débuter un empire immobilier !

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

Soirée au hameau Les Arcis, commune d’Issarlès, où notre guide habite la moitié de l’année. Après un apéro mérité et composé de fromages, charcuterie et vins locaux, il nous fait rencontrer Rosa Moulin, 98 ans, et ses deux fils célibataires, qui s’occupent de leur 20 vaches laitières (sa fille et son gendre qui habitent Lyon sont aussi là). Une fois de plus, impossible de ne pas penser à L’Approche où Depardon interroge des paysans, notamment dans le Haut Vivarais voisin. Rosa est une figure, travaillant aux champs depuis son enfance et la mort de son père de ses blessures de guerre (mais « mort à la maison, ma mère n’a jamais eu droit à une pension, il aurait fallu qu’il meure à l’hôpital »). Autour d’un pastis et d’une brioche (ici l’apéritif s’accompagne de sucré) elle raconte un peu de sa vie dans ce pays qu’on devine rude. Ses fils nous montrent les vaches et le lieu de traite (le plus simple qui soit), l’un est très en retrait, ne conduit pas (ce qui nous semble une contrainte gigantesque dans ce contexte « loin de tout ») et l’autre est un peu plus disert et mobile. Voyage dans le temps garanti. La soirée s’écoule ensuite on ne peut plus agréablement autour d’un barbecue et de quelques bouteilles de Pécoulas.

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

Dimanche 9 juillet 2017

Doux réveil après une nuit fraîche (ouf !) à Issarlès avec petit déjeuner sur la terrasse de l’Hôtel des voyageurs. On voit un peu de la vie dominicale de ce bourg blotti dans la moyenne montagne : motards suisses en goguette, locaux qui viennent chercher leur pain, boire leur café ou leur bière du matin… Croquis de la place, averse, soleil…

On part ensuite visiter la Ferme de la Louvèche (commune du Lac d’Issarlès) où Nicolas, le fils, associé à sa femme et son père (la maman étant officiellement à la retraite), mène énergiquement les activités d’élevage, transformation et vente directe. 60 hectares (30 de fauche qu’ils font faire et 30 de pâturage pour les chèvres), 60 à 70 chèvres alpines et 10 à 15 porcs fermiers font de cette ferme un lieu d’activité diversifiée ouvert au public. Cependant, les cars ne peuvent pas monter : le public est surtout constitué des groupes de personnes en situation de handicap et des touristes en été puisqu’elle est placée entre le Lac d’Issarlès et le Mont Gerbier de Jonc). La vieille « chaumière » avait été achetée dans les années 1970 par le grand père employé d’EDF qui avait quelques animaux pour son plaisir personnel. Le père s’est lancé dans la chèvre et la vente directe, « ce qui [les] a sauvé ». Quand le fils a voulu prendre la suite il l’a encouragé à diversifier et se lancer dans sa propre activité choisie par goût personnel : l’élevage de porcs fermiers et leur transformation sur place (abattage ailleurs). La chambre d’agriculture leur avait conseillé plutôt d’intensifier en doublant le cheptel de chèvres mais il aurait fallu agrandir les bâtiments, les terrains, etc.

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

Cependant, le fils a fait le choix de la diversification et de la transformation sur place associée à la vente directe. Ce choix lui permet également une certaine autonomisation par rapport aux pratiques d’élevage de son père/associé. Avec un investissement de 150 000 € dans les deux laboratoires (celui de fromages et celui de découpe et charcuterie), l’exploitation produit ses charcuteries et viandes de porcs fermiers (sans label bio, le grain coûterait trop cher : de 300 € la tonne le coût du grain bio passerait à 500 € la tonne, sachant que Nicolas en utilise une tonne tous les 45 jours) et ses fromages de chèvre (bio ceux-là, mais hors AOC en raison d’un différend à l’occasion d’une redéfinition de l’espace de l’AOC Picodon) : un délice ! Les coffres se remplissent à nouveau, après une dégustation très agréable et un accueil très chaleureux… On ne peut au final qu’être frappés par le contraste entre l’exploitation familiale des Arcis et celle de La Louvèche : Nicolas a fait un lycée agricole (où on n’apprend, semble-t-il, qu’à « remplir les formulaires de la PAC ») puis une formation pour adultes de transformation du porc. Il est très inséré dans les canaux de distribution directe (Ruche qui dit Oui à Aubenas pour laquelle il adapte ses caissettes aux consommateurs urbains, vente à la ferme, visites, volonté de sensibiliser à la qualité). On sent la hauteur de vue du fils comme du père qui a su laisser une innovation sociale bien dosée transformer sa propriété en une ferme très agréable et passionnante à visiter (avec une vue imprenable sur l’Ardèche verte).

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

La troupe des géographes descend ensuite vers le plateau par la Route des sucs. Toujours selon notre ami Wikipédia, un suc est un « sommet volcanique caractéristique de la région du Velay et du haut Vivarais dans le Massif central. Il se présente sous la forme d’un piton ou d’un dôme aux pentes fortes, nettement proéminent, de nature trachytique ou phonolitique. Ils dominent des plateaux basaltiques qui ont sensiblement le même âge géologique. L’ensemble forme un paysage caractéristique fait de hauts plateaux et de pointements isolés. ». C’est de toute beauté et très dépaysant ; cela me rappelle les Mogottes de la Vallée de Viñales à Cuba. Déjeuner au restaurant Beauséjour (commune du Béage), une adresse délicieuse, avec une vue imprenable et un service impeccable ! Les charcuteries, viandes, pommes de terre, plateau de fromage et les glaces Terre Adélice (un succès agro-alimentaire local), le tout produit localement ravissent nos papilles…

Il est temps de rentrer, par la Route des sucs, la Haute-Loire, la Loire puis le Rhône et de prévoir les prochains week-ends de la Géothèque, pour toujours plus de curiosité géographique !

Récit de la sortie : Hélène Chauveau et les membres de la Géothèque

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017

Cliché : Nathalie Heurtault, 2017