Le cinéma permet une approche sensible et artistique de l’espace. Plusieurs réalisateurs, dont Eric Rohmer, utilise les territoires dans lesquelles s’implantent leurs films comme une métaphore des relations humaines et des péripéties que vivent les personnages. De ce fait, ils proposent une analyse sur l’espace et la manière dont les acteurs l’habitent et le construisent. Dans l’Ami de mon amie, la mise en scène de la ville participe de la narration et des liens entre les protagonistes. Benjamin Fauré est l’auteur du site La Kinopithèque où l’on peut trouver d’autres analyses en lien avec la géographie, il contribue et coordonne également la revue Zoom Arrière.

Retour sur le film d’Eric Rohmer, L’ami de mon amie (1987).

Ici, Rohmer ne laisse rien au hasard. Tout est réfléchi, soigneusement mis en scène, classé, ordonné : L’ami de mon amie, sixième et dernier volet de la série des Comédies et Proverbes, porte jusque dans son titre à la symétrie contrariée, aux intentions à peine dissimulées, l’idée d’un assemblage quasi géométrique ou mathématique et d’une affinité secrète, non seulement entre les personnes devenue amies, mais également, compte tenu de la géographie du film, entre ces amis et l’espace qu’ils habitent. « C’est un peu ce qui m’a amené à tourner ce film : confronter la vie et l’architecture, les habitudes et l’urbanisme. Il y avait là un vrai sujet de fiction et un enjeu de mise en scène. »1 Éric Rohmer structure joliment son film (et le titre en est le reflet), mais dire qu’il écarte le hasard de sa réflexion serait toutefois mal le connaître.

De façon plus aboutie que dans ses précédents films, car plus précis, plus complet dans ses descriptions (me semble-t-il), L’ami de mon amie « assemble » tout d’abord et juxtapose les cheminements sentimentaux de ses personnages aux espaces traversés et parfaitement identifiés. Blanche, fonctionnaire, amoureuse qui n’a pas confiance en elle, sauf à la piscine, tombe sous le charme du bel Alexandre, ingénieur à EDF, toujours en costume et prêt à séduire (« mon champ d’action porte sur l’étendue de la mégapole parisienne »), il apprécie les relations directes et davantage celle qu’il entreprend avec Léa, étudiante en dernière année d’informatique, sûre d’elle, sauf à la piscine, qui recherche un copain plus en accord avec ses goûts que Fabien, véliplanchiste gentil, sincère et rêveur, comme Blanche. À ce rectangle de personnages (Emmanuelle Chaulet, François-Éric Gendron, Sophie Renoir, Éric Viellard), s’ajoute Adrienne (Anne-Laure Meury), future ex-copine (d’Alexandre), amie gênante (de Blanche), qui vient embarrasser de ses remarques les uns et les autres et qui perturbe plus qu’autre chose l’équilibre à trouver entre les quatre premiers (la première fois qu’on la voit, c’est à la piscine où elle est aussitôt poussée dans l’eau par l’un des quatre).

Après Les nuits de la pleine lune et Marne-la-Vallée en 1984, Éric Rohmer choisit de faire vivre Blanche et ses amis à Cergy-Pontoise. Située à 35 km au nord-ouest de la capitale, la ville nouvelle est le théâtre de vie de toutes ces personnes. Avec d’autres villes (Évry, Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines et Marne-la-Vallée), Cergy-Pontoise avait été pensée pour participer au rééquilibrage urbain de l’Île-de-France et, l’idée ayant été mûrie par la DATAR, son chantier fut mis en œuvre en 1970. Quand Rohmer décida de tourner, un peu plus de quinze ans après, Cergy s’était développée et la commune avait eu le temps d’ajuster ses services aux demandes des populations nouvellement installées. Dans L’ami de mon amie, Blanche et ses amis disposent par conséquent de tout ce dont ils ont besoin, ce que précise bien Alexandre au bistrot quand Blanche lui pose la question :

« Vous vous plaisez à Cergy ?

– Oui, beaucoup. Avec les 15 chaînes de télé, les lacs, les tennis, bientôt le golf, les deux théâtres, on aurait du mal à s’ennuyer. »

Rohmer s’intéresse à de jeunes actifs. Les personnages qu’il invente ont entre vingt et trente ans, habitent et travaillent en ville. Ils sont célibataires ou en couple, mais n’ont pas d’enfant. Ils ne cherchent sur leur lieu de vie ni école, ni crèche, ni services de santé, mais seulement une facilité d’accès à leur lieu de travail, des commerces et des loisirs (pour l’anecdote, la piscine où Blanche donne un cours à Léa est la même que filme par Céline Sciamma trente ans plus tard dans Naissance des pieuvres). Alexandre ajoute : « Ici, je me sens bien plus intégré à l’immensité du Grand Paris que si j’habitais au fin fond du 1er arrondissement. ». Dans le cadre de son travail, Alexandre multiplie les allers-retours entre Paris et Cergy. Il dit passer beaucoup de temps dans les transports en commun, mais ce n’est pas le cas des filles avec qui il discute qui, elles, n’ont besoin de se rendre dans la capitale que plus occasionnellement. D’ailleurs, dans les seules scènes tournées en dehors de Cergy-Pontoise, un vernissage qu’Adrienne propose à Blanche, ainsi qu’un match de tennis à Roland Garros, Rohmer ne filme pas les temps de trajet et donne l’impression d’une quasi immédiateté entre la capitale et la ville nouvelle.

Particulièrement intéressé par la forme urbaine, le cinéaste, qui avait déjà consacré un documentaire à Cergy-Pontoise, Enfance d’une ville (1975), donne une image plutôt positive de ce grand projet d’aménagement et de ce qu’est devenue la ville. Les premiers plans du film sont des paysages du quartier dallé de Cergy-Préfecture. Le titre, « L’ami de mon amie », apparaît sur une vue du bâtiment le plus emblématique, la préfecture du Val-d’Oise, le premier construit de la ville nouvelle et qui a la forme d’une pyramide inversée (on le doit à Henry Bernard, l’architecte de la Maison de Radio France). Les allées et venues dans ce même quartier, ainsi que dans le quartier de la gare sont nombreuses : les quatre compagnons s’y rencontrent, parfois par hasard, entre les commerces et les cafés et le long de l’Axe Majeur qui se poursuit jusqu’au passage de l’horloge géante.

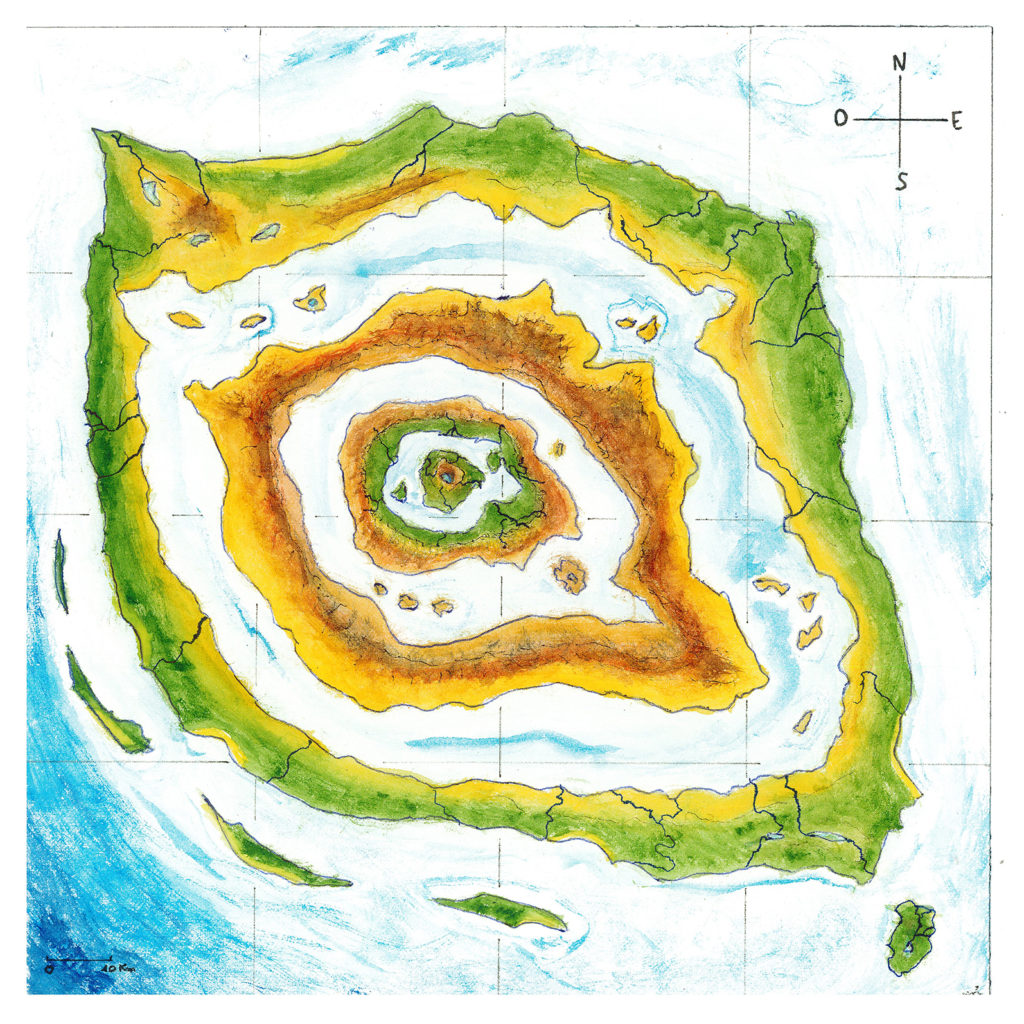

Ces espaces publics ont tout de la cité idéale telle qu’elle a été pensée à la Renaissance : axe principal, symétrie et harmonie des lieux, lumière… La forme est dictée par la raison et là, plusieurs centres permettent à ses habitants de se croiser et d’échanger. Le pouvoir départemental et le pouvoir municipal qui reviennent à la préfecture et à la mairie, où Blanche travaille, constituent d’ailleurs deux centres distincts (à une heure à pied l’un de l’autre). L’architecture moderne de la cité du Belvédère d’inspiration classique ramène également à la cité idéale. La place des Colonnes où se trouve le Belvédère a été dessiné par Ricardo Bofill. Je ne sais en revanche si les villes pensées par Alberti ou Serlio étaient automnes ou intégrées à un réseau urbain, mais Cergy, nous l’avons dit, sans être tout à fait une ville dortoir, dépend du pôle parisien qu’elle est censée alléger (en habitants et en concentration d’activités…).

Cependant, Rohmer ne fait pas non plus de Cergy une nouvelle Utopia. La grande esplanade du Belvédère traversée par Blanche, quand celle-ci rentre chez elle, paraît bien déserte. Les vues depuis son appartement sur des paysages vides (la place d’un côté) ou lointains (Paris et la Défense de l’autre), ainsi que la discussion entre Blanche et Léa (où pour la première fois elles parlent de leurs déceptions amoureuses et de leurs désaccords) laissent une impression d’insatisfaction. Les dialogues n’apportent pas vraiment de critique de la ville. Les amies s’interrogent brièvement sur le sentiment d’isolation qui naît à habiter seul au sein d’un quartier à peine occupé. Ce sont surtout les images du réalisateur qui donnent à voir la tristesse des lieux et la froideur des formes architecturales2. Pas d’espace vert ici, l’herbe n’a pas encore poussé. Éric Rohmer questionne bien l’échelle humaine de ces quartiers, mais il reste encore difficile de dire si le cinéaste est absolument convaincu par la ville nouvelle ou simplement fasciné par une architecture, certes impressionnante et fonctionnelle, mais au demeurant imparfaite.

Pour avancer sur ce point, il nous faut poursuivre la description topographique que donne le film. En suivant le couple formé par Blanche et Fabien, il nous semble d’ailleurs déceler un parti pris. En effet, ces jeunes gens tombent amoureux à la périphérie de la ville. Tout d’abord, devenus amis, ils se retrouvent pour faire de la planche à voile sur les étangs de Neuville (le centre nautique date de 1980 mais depuis 2015 la commune a renommé la base de plein air, l’«Île de loisir de Cergy-Pontoise »). Plus Blanche et Fabien se rapprochent, moins les espaces qu’ils fréquentent sont bâtis et bétonnés. La promenade sur les bords de l’Oise est l’occasion de pointer un index sur les espaces identifiés autour de la rivière :

« C’est l’Oise, là-bas, qui se confond avec les arbres. Comme ça, elle tourne dans la petite cuvette, elle passe au pied de là où tu habites.

– Oui, on voit la tour du Belvédère.

– Elle continue, fait le tour en boucle devant Cergy-Préfecture, jusqu’au pied de la tour EDF. »

Cela rappelle Gaspard, dans Conte d’été (1996), qui fait le même geste et décrit le littoral de Dinard avec Margot. Dans L’Ami de mon amie, sur le chemin de hallage, Blanche et Fabien gagnent en intimité. Ils s’embrassent pour la première fois au parc, près des bois, où tout est vert. Le couple se forme ainsi en fréquentant des espaces moins gris et moins centraux. Sur les bords du lac ou près de l’Oise, on pense facilement aux bourgeois et aux ouvriers qui profitent du soleil en bord de Seine sur les toiles impressionnistes de Seurat ou de Renoir. La référence est sous-entendue dans un échange :

« En fait, c’est plutôt un voyage dans le temps que j’ai l’impression de faire. Tu sais, quand les ouvriers allaient pique-niquer au bord de la Seine ou de la Marne. Je pensais que ça n’existait plus.

– Pour la plupart ici, c’est pas des gens de Cergy. Ils viennent des banlieues moches, entassés les uns sur les autres, dans des HLM complètement délabrés. Pour eux ici, c’est un peu comme s’ils allaient au Palais de Versailles. Odeur pour odeur, j’aime mieux celle des merguez que celle de l’essence le dimanche après-midi dans un bouchon… »

Rohmer associe Blanche et Fabien aux verts paysages alentours, plus « naturels » (malgré toute la fausseté du terme), ce qui pourrait correspondre aussi au tempérament des personnages, à la fois hésitants et tout aussi capables de spontanéité, à l’écoute de leur cœur sans être calculateur, peut-être plus verts en amour que l’autre couple du film. Léa et Alexandre, dont les cœurs ne se trouvent pas non plus de suite, sont plus aguerris dans ce domaine, davantage sûrs d’eux-mêmes en tout cas. À l’opposé de Blanche et Fabien, de leurs atermoiements et de leurs troubles sentimentaux, Léa et Alexandre sont plus « classiques », un peu « vieux jeu » comme le reconnaît Léa (« J’aime qu’on me prenne en charge. […] Quelqu’un de plus vieux me conviendrait mieux. »). Toutefois, ni Léa ni Alexandre n’hésitent quand l’occasion se présente. De plus, le couple se fixe des règles (le « pas avant six mois » notamment) et s’accorde en définitive assez bien à la régularité des lignes du décors urbain. Ils se donnent rendez-vous et se retrouvent au centre (quartier de la gare ou de la préfecture), emplacement qui convient aussi très bien à leur façon d’être, pas toujours discrète. Blanche et Fabien, eux, se trouvent par hasard. Il est l’ami de son amie qu’elle a rencontrée encore une fois par hasard dans un restaurant d’administration. Les occasions en entraînant de nouvelles, les voilà en train de s’embrasser dans l’herbe.

Le réalisateur des Métamorphoses du paysage (1964) semblait croire au confort des villes nouvelles, à leur développement et à leur réussite. Pourtant du double panorama qu’il donne, à la fois urbain et amoureux, dans L’ami de mon amie, il ressort une plus grande sympathie pour le couple des rives et donc, si l’on force un peu la prise de position, pour les marges les plus simples de la cité. Dans les herbes plutôt que sur les dalles ? Blanche et Fabien finissent par s’habiller de pulls et de tee-shirt verts après s’être embrassés en jaune et bleu (le jeu sur les couleurs dans le film, assez amusant, ne se limite pas à ces allusions). On pourra toujours arguer que les étangs et les sentiers sont des aménagements comme les autres et qu’ils ont été façonnés en même temps que les autres quartiers de Cergy, il n’en reste pas moins cette impression que Rohmer, après avoir beaucoup arpenté le sol en dur de la ville nouvelle, réserve au couple phare de son film un espace où la part de nature y est plus importante et possiblement avec elle la part du hasard.

Article écrit par Benjamin Fauré, mise en ligne par Léa Glacet

Notes:

- Éric Rohmer dans un entretien donné à Libération, 2002 (cité sur ce site personnel consacré au film : http://lamidemonamie.free.fr/index.html)

- En 2013, à propos des villes nouvelles, l’historien Loïc Vadelorge parle d’architecture technocratique, de manque d’âme et de quartiers trop vite dégradé pour lesquels il a fallu, à Cergy-Pontoise et ailleurs, mettre en œuvre des chantiers de rénovation. Voir M.-D. Albert, « Les villes nouvelles ont-elles bien vieilli ? », dans L’Atlas des villes, Le Monde hors-série, p. 140-141. Voir aussi Loïc Vadelorge, Retour sur les villes nouvelles, une histoire urbaine du XXe siècle, Créaphis, 2013.